張澍(1776—1874年),字百瀹,號介侯,嘉慶四年進士。他先后歷任貴州玉屏、四川大足、江西蘆溪等縣知縣,歷3行省11州縣,所到之處皆有政聲。他是乾嘉時期著名經史學家、金石考古學家,其生平著述“高與人齊”。

張澍受前任知縣委托更修縣志,親臨寶頂山、北山和南山摩挲金石,考察石刻。而他的這一舉動,被淳樸的百姓以為是縣太爺想盜取寶頂山千手觀音的金手,北山多寶塔內的金磚,輾轉相傳,從而便有流傳至今的“張澍盜寶”的故事。

在大足半年時間的任期內,張澍寫有《前游寶頂記》、《后游寶頂記》、《古文孝經碑考》、《跋趙懿簡公神道碑后》等20余篇文章,多具學術價值。其中《前游寶頂山記》,還被其后任大足知縣的王德嘉,書刻在今圣壽寺內。

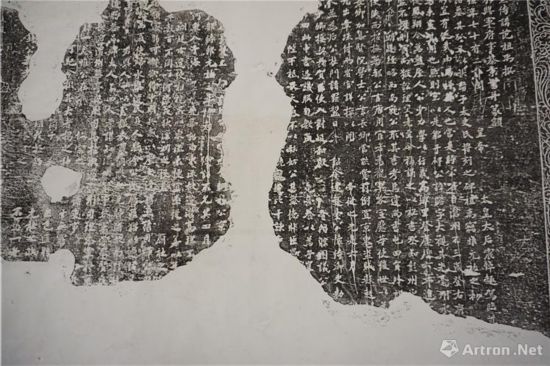

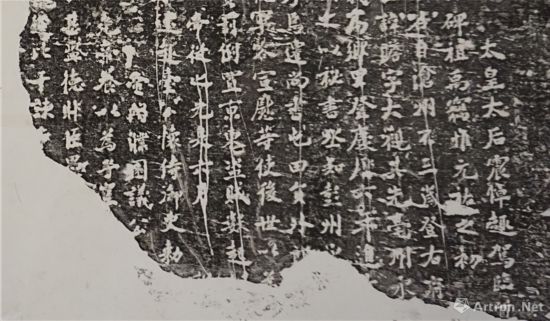

《懿簡公神道碑》局部 拓片 宋

《懿簡公神道碑》 拓片 宋(位于北山佛灣第104號石窟內),講述碑主趙懿簡公,即趙瞻(1019—1090),今陜西人,曾經做到副宰相位置,此碑主要記載了他的生平事跡和家庭情況,間及諸多重要歷史事件,具有重要的史料價值,對于補史之缺和校史乘之誤大有裨益。細節:由宋代的禮部侍郎范祖禹為之撰文,書寫者是宋代四大書法家之一的蔡京。蔡京勢敗以后,世人厭惡他的人品,所以將他從“蘇黃米蔡”中抹掉,用宋代的蔡香去取替他。當時群情激憤,曾搜撲各地蔡京所書一切碑榜,致使京書之碑榜幾乎絕世無存。此碑亦稱“蔡京碑”,為書法藝術珍品。

掃一掃在手機打開當前頁